�����Q�X�N�@��V����{��w��

���{��w���7����

��ʌ��J�V���|�W�E���Ɋ�

�x�R��w���_�����@�Óc ����

PDF�_�E�����[�h

PDF�_�E�����[�h

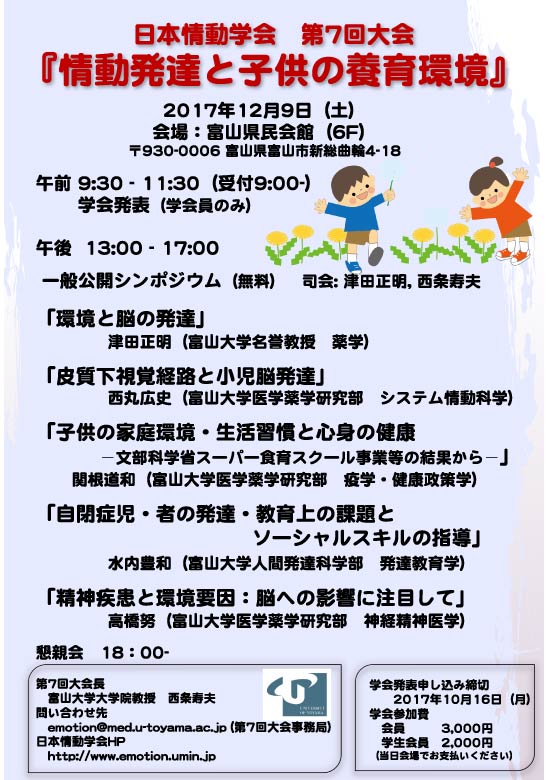

�@����29�N12��9���i�y�j�ɕx�R������قɂ����āA�������v���̂��Ƒ�7���w��J�Â���܂����B�ߑO���ɉ�����\���s���A�ߌ�Ɉ�ʌ��J�V���|�W�E�����J�Â���܂����B�V���|�W�E���̃^�C�g���w����B�Ǝq���̗{����x�̎�|�ɉ����āA�Ƃ��ɔ]�_�o�Ȋw�̌������ʂƋ��猻��̎���ƌo���Ƃ̃}�b�`���O��}��Ƃ����ϓ_����A5�l�̉��҂ɕ��L���b�����Ă��������܂����B

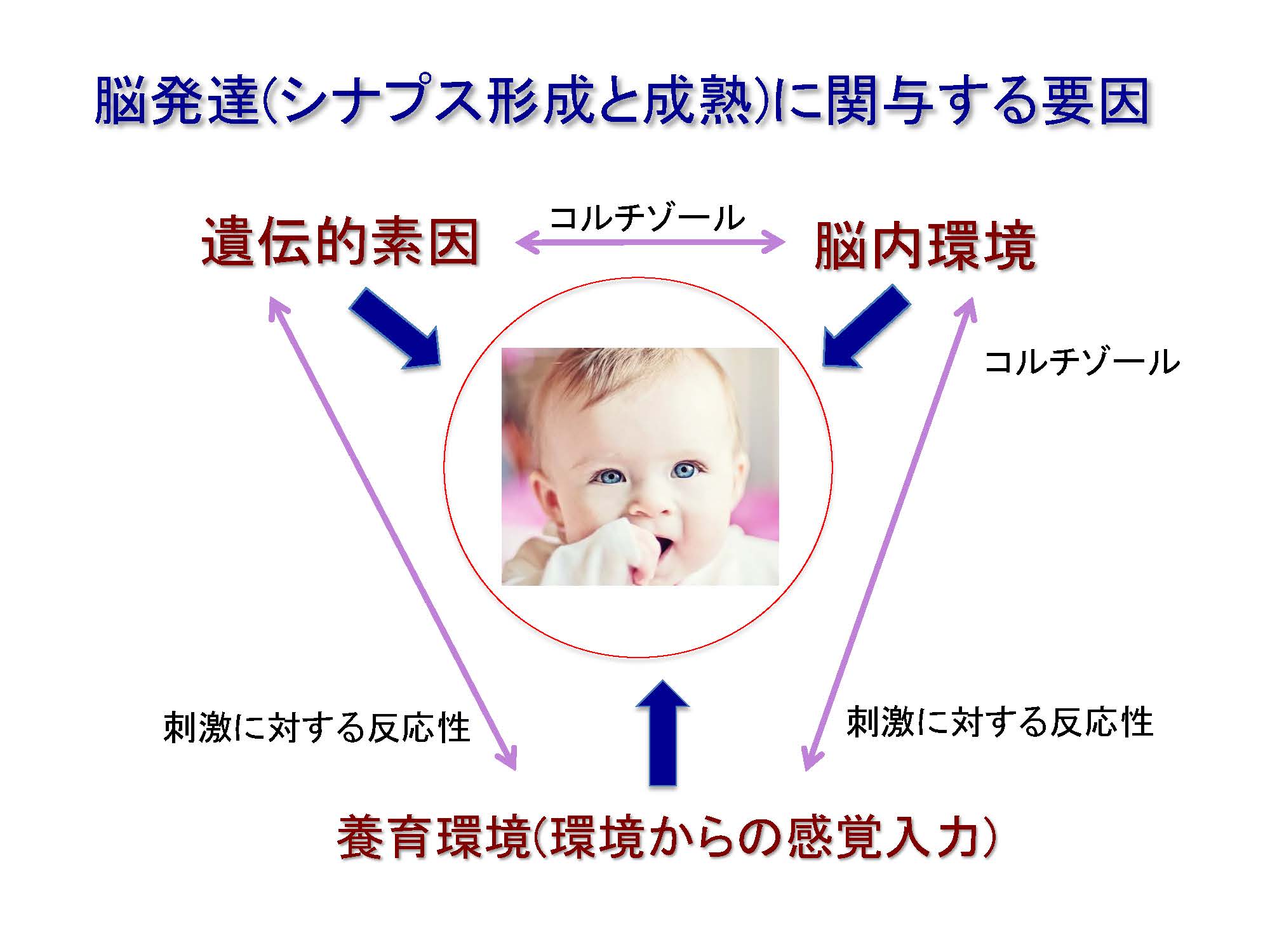

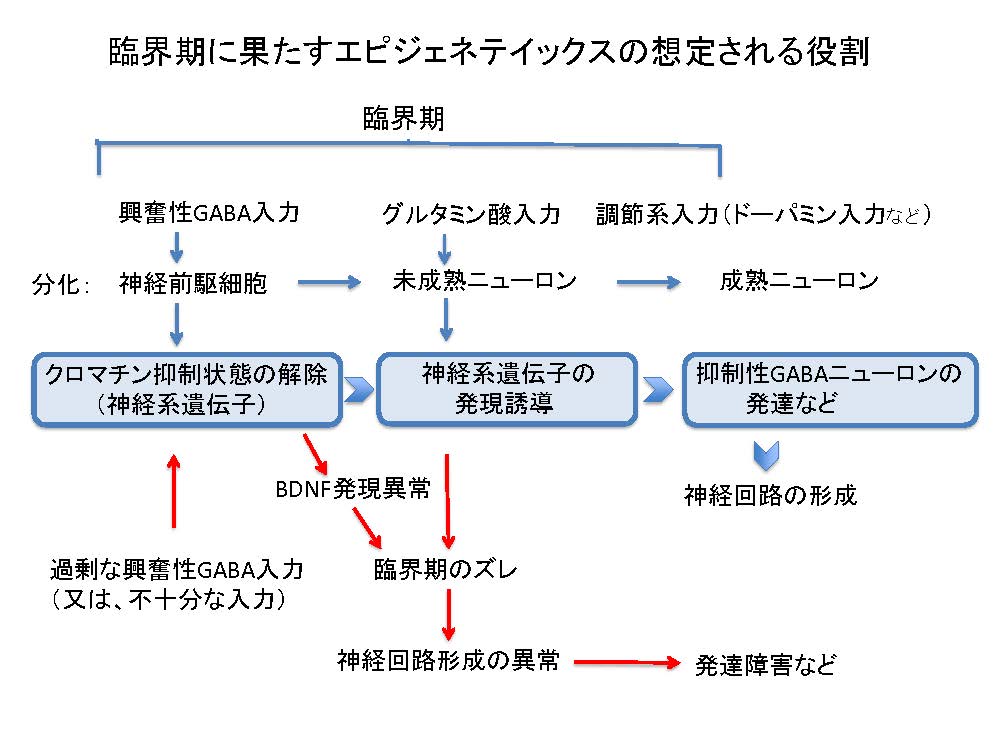

�@�ŏ��ɁA�ՊE���ƃG�s�W�F�l�e�C�b�N�X�Ƃ����ϓ_����C������b�����܂����B�o����A�h���Ɋ������������Đ_�o��H�B������ՊE���̂��邱�ƁA����ɃG�s�W�F�l�e�C�b�N�X���ւ���Ă��邱�Ƃ��Љ�܂����B��ԖڂɁA�����w�搶����i�v���O�����ł͍Ō�̗\��ł������A�s���ɂ��}篓�ԖڂɕύX�ɂȂ�܂����j�A�Ƃ��ɋ��E���p�[�\�i���e�C�[��Q�ɏœ_�āA�����v���Ɠ���]���ʕω��Ƃ̊W�ɂ��āA�]�摜��͂ɂ�鐬�ʂ����Ƃɘb�肪����܂����B�O�ԖڂɁA�֍����a�搶����A�����Ȋw�ȃX�[�p�[�H��X�N�[�����Ƃɂ���čs�����u�w�����̐��ʂ����ƂɁA�q���̌��S�ȐS�g�̔��B�ɂ́A�A�w�O����̉ƒ�ɂ����鐶���K���Â���Ƃ�����\�ɂ���Љ���̏[�����d�v�ł��邱�Ƃ��Љ��܂����B�l�ԖڂɁA�����L�a�搶����A���X�y�N�g������(ASD)�ɏœ_�āA�\�[�V�����X�L���̏K���⎩�ȍm�芴�̉̕K�v���Ȃǂ��A����������Ȃ���Љ��܂����B�Ō�ɁA���ۍL�j�搶���A�玿�����o�o�H���猟�o�Ȃǂ̑f���������Ɋւ��A�����̎Љ�s���̔��B�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƁA�y�сA���̌o�H�ُ̈킪���ǎ��̎������ӂ̉�����Q�ɊW����\���ɂ��Ęb����܂����B�ȏ�̘b��ɂ���āC�q���̗{����̑厖�������낢��Ȋϓ_����m�邱�Ƃ��ł��A�����ւ�L�Ӌ`�ȃV���|�W�E���������悤�Ɏv���܂��B

�@�ŏ��ɁA�ՊE���ƃG�s�W�F�l�e�C�b�N�X�Ƃ����ϓ_����C������b�����܂����B�o����A�h���Ɋ������������Đ_�o��H�B������ՊE���̂��邱�ƁA����ɃG�s�W�F�l�e�C�b�N�X���ւ���Ă��邱�Ƃ��Љ�܂����B��ԖڂɁA�����w�搶����i�v���O�����ł͍Ō�̗\��ł������A�s���ɂ��}篓�ԖڂɕύX�ɂȂ�܂����j�A�Ƃ��ɋ��E���p�[�\�i���e�C�[��Q�ɏœ_�āA�����v���Ɠ���]���ʕω��Ƃ̊W�ɂ��āA�]�摜��͂ɂ�鐬�ʂ����Ƃɘb�肪����܂����B�O�ԖڂɁA�֍����a�搶����A�����Ȋw�ȃX�[�p�[�H��X�N�[�����Ƃɂ���čs�����u�w�����̐��ʂ����ƂɁA�q���̌��S�ȐS�g�̔��B�ɂ́A�A�w�O����̉ƒ�ɂ����鐶���K���Â���Ƃ�����\�ɂ���Љ���̏[�����d�v�ł��邱�Ƃ��Љ��܂����B�l�ԖڂɁA�����L�a�搶����A���X�y�N�g������(ASD)�ɏœ_�āA�\�[�V�����X�L���̏K���⎩�ȍm�芴�̉̕K�v���Ȃǂ��A����������Ȃ���Љ��܂����B�Ō�ɁA���ۍL�j�搶���A�玿�����o�o�H���猟�o�Ȃǂ̑f���������Ɋւ��A�����̎Љ�s���̔��B�ɏd�v�Ȗ������ʂ����Ă��邱�ƁA�y�сA���̌o�H�ُ̈킪���ǎ��̎������ӂ̉�����Q�ɊW����\���ɂ��Ęb����܂����B�ȏ�̘b��ɂ���āC�q���̗{����̑厖�������낢��Ȋϓ_����m�邱�Ƃ��ł��A�����ւ�L�Ӌ`�ȃV���|�W�E���������悤�Ɏv���܂��B

�@���āA����̃V���|�W�E��������킩��悤�ɁA�{������q���̔]�̔��B�ɉe����^���邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����̂Ǝv���܂��B���̉e�����l�����ŁA�Ƃ��ɗc���]���B�ɂ�����ՊE���̑��݂��l������K�v������܂��B�Ⴆ�A�I�I�J�~�����̏ꍇ�ł����A�I�I�J�~�Љ�̏�ՊE���ɂ����������̔]�����グ�Ă��܂��āA���̌�l�Ԃɖ߂����Ƃ��Ă���x�ꂾ�����Ƃ������Ƃ�����܂��B�I�I�J�~�����̐M�ߐ��ɋ^�������܂����A������ɂ��Ă����́A�I�I�J�~�����͍���̗c���]������l�����ŁA�ے��I�Ȏ���̂悤�Ɏv���Ă��܂��B

�@���A�������͓d�q�Љ�̓����Ƃ����傫�ȕϊv�����}���Ă��܂��B�O���[�o�����Ƃ����������̂��ƁA�䂪�������ۋ����ɏ����c�邽�߂ɂƂ������ƂŁA�q�������̋���ɂ��̉e�����y��ł��邱�Ƃ͕K��̂悤�Ɏv���܂��B�p�ꋳ�炪���̂悢�Ⴉ������܂���B�����A�䂪���̉p��̓��x�������コ����ɂ́A�ՊE�����g�����c�����炪�m���ɗL�����낤�Ǝv���܂��B����Ɠ��l�ɁA����ׂ��d�q�Љ�Ɍ�����IT������A�c��������n�߂�����悢��������܂���B

�@�������A�p�ꋳ��ł������ł����A�c������IT������ۂ��邱�ƂŃ\�[�V�����X�L���������g�ɂ��ɂ��Ă��A�{���A�]�̔��B���ɎĂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ����h���̎�e�����낻���ɂȂ�悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��ł��傤���H�q�g�̔]�����̓����Ɠ����悤�ɁA����̎��R���⑼�҂Ƌ������鐶�����̉e�����ē����]�Ƃ��Đi�����Ă��܂����B�Ƃ��Ƀq�g�ł́A���G�ȎЉ�����c��ł�����ŁA�����m�\�ƃR�~���j�P�[�V������������l�ȏ�s�����l������Ă��܂����B����ɂ͒����i���̎��Ԃ�v���Ă��܂��B�������q�g�́A�Y�܂ꗎ�������Ɉ�����ɁA�l�X�ȎЉ�I�Ȏh������e���āA�����i���Ŕ|���Ă����]�̋@�\�������\�o���Ȃ���A�q�g�̎Љ�ŏ��߂Đ����Ă������Ƃ��ł��Ă���̂ł��B�I�I�J�~�Љ�ł́A�|���Ă����q�g�Ƃ��Ă̋@�\���͔�������Ȃ��̂ł��B

�@���A�l�H�m�\(AI)�̐i�����}���ɐi��ł��܂��B���̎�������A�����I�Ƀq�g��AI�Ƃ̗Z�����\�ƂȂ�A�q�g�̐i�����x���}���ɍ��܂�Ƃ����l����������܂��i���̉������g�V���M�������e�C�[�i�Z�p�I���ٓ_�j�h�ƌĂԁj�B����́A�܂��Ƀq�g�̃��{�b�g���A���{�b�g�̃q�g�����Ӗ����܂��B���̓��ٓ_�́A2045�N�ɂ͗���Ƃ����̂ł��B���݂̃X�}�z�̕��y�A�͌�\�t�g�̏����A�q�g�^���{�b�g�̊J����ڂ̓�����ɂ��Ă���ƁA���̉��������z�I���E�̂��Ƃƌ�����Ȃ��Ƃ��낪����܂��B�������ꂪ�����Љ�̌����Ƃ���ƁA�����I�ɁA�ՊE���ɍs����c�������IT���炪�g�ݓ�����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��A�����炭���̔�d�͑����Ă����ɈႢ����܂���B

�@���āA�����Ȃ������A�q�g�̒m�\�͂͂邩�ɐi�����Ă��A��͕ς��悤������܂���B�ނ��뎄�����́A���炪�\�[�V�����X�L���K���ɕ��Ă��܂������ʁA�|���Ă����{���̏���\���Ɉ�Ă��Ȃ��Ő������邩������܂���B�Ђ���Ƃ���ƌ|�p�╶����i�ɐG��Ă��A���̊������N����Ȃ����{�b�g�������q�g�����ʂɐ������Ă��邩������܂���B�����ċt�ɁA�q�g���������{�b�g�ɁA�|�p��i�ɐD�荞�܂�Ă��銴��̋@���ɂ��ċ����𐿂��Ă��邩������܂���B���̂��ƂɋC���t�����Ƃ��A�q�g�͂��͂��߂�͂ł��Ȃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃł��傤�A�I�I�J�~�������q�g�ɖ߂�Ȃ������̂Ɠ����悤�ɁB�܂�A����ׂ��d�q�Љ�́A�ւ�������ƃI�I�J�~�Љ�ɂȂ�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��̂ł��B

�@�ȏ�̋c�_�͏����ɒ[��������܂���B�������A�����Љ�̂��Ƃ͗\�������܂���B����ȗ\���̂ł��Ȃ�������}����Ƃ������Ƃ́A�����ł��B���������āA������������Ȏ���ɂ����Ă��q�g�Ƃ��Đ����Ă����ɂ́A���Ƃ̂ӂꂠ���ɓw�߂āA�����]���t���Ɋ��p���邱�Ƃ��Œ�����߂���悤�Ɏv���܂��B������ɂ��Ă��A����A�����Ă邽�߂̗c�����炪�܂��܂��d�v�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B�܂��A�l�X���L���ȏ�Ŕ|���Ă����`�������Ȃǂ��A�����I�ɂ܂��܂��p������Ȃ����z��ł��܂��B���������āA�������łȂ��A�`�������Ȃǂ��q�g�̏���B�ɉʂ��������ɂ��Ă��A����A�������͂����ƌ������Ă݂�K�v������ł��傤�B���̂��Ƃ��w�E����̂��A��w��̖�����������܂���B

����29�N12������

��ʌ��J�V���|�W�E��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i��F�Óc �����i�x�R��w���_���� ��w�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� ���v�i�x�R��w��w��w�������j

13�F00 �` 13�F05 �C���g���_�N�V�����i��|�����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Óc�����i�x�R��w���_���� ��w�j

13�F05 �` 13�F50 ���Ɣ]�̔��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Óc�����i�x�R��w���_���� ��w�j

13�F50 �` 14�F35 �玿�����o�o�H�Ə����]���B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ۍL�j�i�x�R��w��w�@��w��w������ �V�X�e����Ȋw�j

14�F35 �` 15�F20 �q���̉ƒ���E�����K���ƐS�g�̌��N

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�����Ȋw�ȃX�[�p�[�H��X�N�[�����Ɠ��̌��ʂ���|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�֍����a�i�x�R��w��w�@��w��w������ �u�w���N����w�u���j

15�F20 �` 15�F30 �x �e

15�F30 �` 16�F15 ���ǎ��E�҂̔��B�E�����̉ۑ�ƃ\�[�V�����X�L���̎w��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����L�a�i�x�R��w�l�Ԕ��B�Ȋw���j

16�F15 �` 17�F00 ���_�����Ɗ��v���F�]�ւ̉e���ɒ��ڂ���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���� �w�i�x�R��w��w�@��w��w������ �_�o���_��w�u���j

17�F00 �` 17�F05 ��̂�������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�Ԑ��v�i�����L����Ñ�w�j

������\

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F���� ���i���a��w��w�����̒��ߋ@�\�w�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�x �x�Y�i�x�R��w��w�� �s���Ȋw�j

�P�D 9�F30 ���N�������f���ɂ����Đ����̎��Ǝ����ъ��o���X�g���X�����ɋy�ڂ��e�� ���̂P

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�}����ʂƒ������ʁ|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����c�M�T�E��Y�^��E�����a��i�b���w��w�@�l���Ȋw�����ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����`��i�b���w�j

�Q�D 9�F45 �s���NJ��҂̊����j�^�����O �H�w�I���m����̒��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�o���i��E���˗T���E�R�� �w�i�A�N�\���f�[�^�}�V��������Ёj

�R�D10�F00 ���C�z���������A�����̎��ɗ^����e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�������E���c�p�u�E��� �ցi�ԉ�������Ѓp�[�\�i���w���X�P�A�������j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�Ԑ��v�i�����L����Ñ�w�j

�S�D10�F15 �s�����͈��Î��̌ċz���Y���ɉe�����y�ڂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������b�i�����L�����w��w�@�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�P�C�{�Ԑ��v�i�����L����Ñ�w�C�����L����Ñ�w��w�@�j

�T�D10�F30 ���������[�K�A�ґz�ɂ��C������я��Ԃ̕ω�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�c�T���i����c��w���w�w�p�@�j

�U�D10�F45 ����ɂ�鎩�`�I�L��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i���a��w��w�������w���� ���̒��ߋ@�\�w�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n�ӌb�q�i���a��w��w�����Ȋw�u�� �_�o���Ȋw����j

�V�D11�F00 ���_�����́uD- �זE�����v�Ɣ��Ǘ\�h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�r�{�j�q�i���킫�s�������֏鋤���a�@���_�ȁi���G�]���ȁj�j

9�F30 �` 11�F30 ��2���i613�����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����F���� ���q�i���ɋ����w��w�@�w�Z���猤���ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�� ���i�L����w��w�@�㎕��ی��w�����@�j

�P�D 9�F30 4�Ύ��̎��s�@�\�E�Z���t���M�����[�V�����\�͂ւ̋������

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R �āE�������q�i���ɋ����w��w�@�w�Z����w�����ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ݖ{�L����i���Ɍ����Ύs�������w�Z�j

�Q�D 9�F45 ���w�Z5�N�������̎��s�@�\�����߂鋳��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���^���q�E�������q�i���ɋ����w��w�@ �w�Z���猤���ȁj

�R�D10�F00 ��Вn�{�錧�̏��w1 �N���ɂ�����

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z���t���M�����[�V�����̌���Ɋւ��錤��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�R�{�P�q�E�������q�i���ɋ����w��w�@�A���w�Z����w�����ȁj

�S�D10�F15 �G�{�̓ǂݕ��������掞�̂m�h�q�r�ɂ��O���t�������Ԃ̌���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���ǎ��E�ٓǎ��Ƃ̔�r�|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X �c�q�i������w��w���ی��w�ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�]���T���i�勳���w�w�Z���猤���ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�X �����i������w�㎕��w�������q�ǂ��̕ی��E�Ō�w����j

�T�D10�F30 �Ō�w���̏�m�\�Ƒ��҂Ƃ̂������Ɋւ��錤��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���w�Z���Ƒ�w���̔�r�|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Έ�T��Y�i������ȑ�w�Ō�w���j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����S��i���Y�Ō샊�n�r���e�[�V�����w�Z�Ō�w�ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ˎR���a�i������Ð��w�Z�Ō�ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�H��B���N�E�����M�I�i������ȑ�w�Ō�w���j

�U�D10�F45 ��s�Ҍo�����U�����ɋy�ڂ��e��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|�}�C���h�t���l�X�X���̒������ʁ|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����a��i�b���w��w�@�l���Ȋw�����ȁj

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����`��i�b���w�j

�V�D11�F00 �����{��{�݂ɂ�����c���̐S���E�s���Ɨc������E�ۈ�Ƃ̘A�g

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�������i�i��s��w�����j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�؈� ���i����������w�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ۍ� ���i��t��w�j

�W�D11�F15 ����ꂪ�L�x�Ȏq�ǂ��قnj��Љ�I�ł���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�|���w���̊�����ƌ��Љ�̊W�|

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�n粒����E���ѓN���iNTT �R�~���j�P�[�V�����Ȋw��b�������j

������������������������������������������������������������������

��7����{��w����

�y���{��w���7����̂��m�点�z

�e�[�}�w����B�Ǝq���̋�����x

�x�R��w�x�R��w��w��w�������@�������v�@��

2017�N12��9���i�y�j

�ꏊ�F�x�R��������� 6�K �ڍ�

�Q����F���3000�~�@�w�����2000�~�i�������ł��x�������������j

�y�Q���\�����@�z

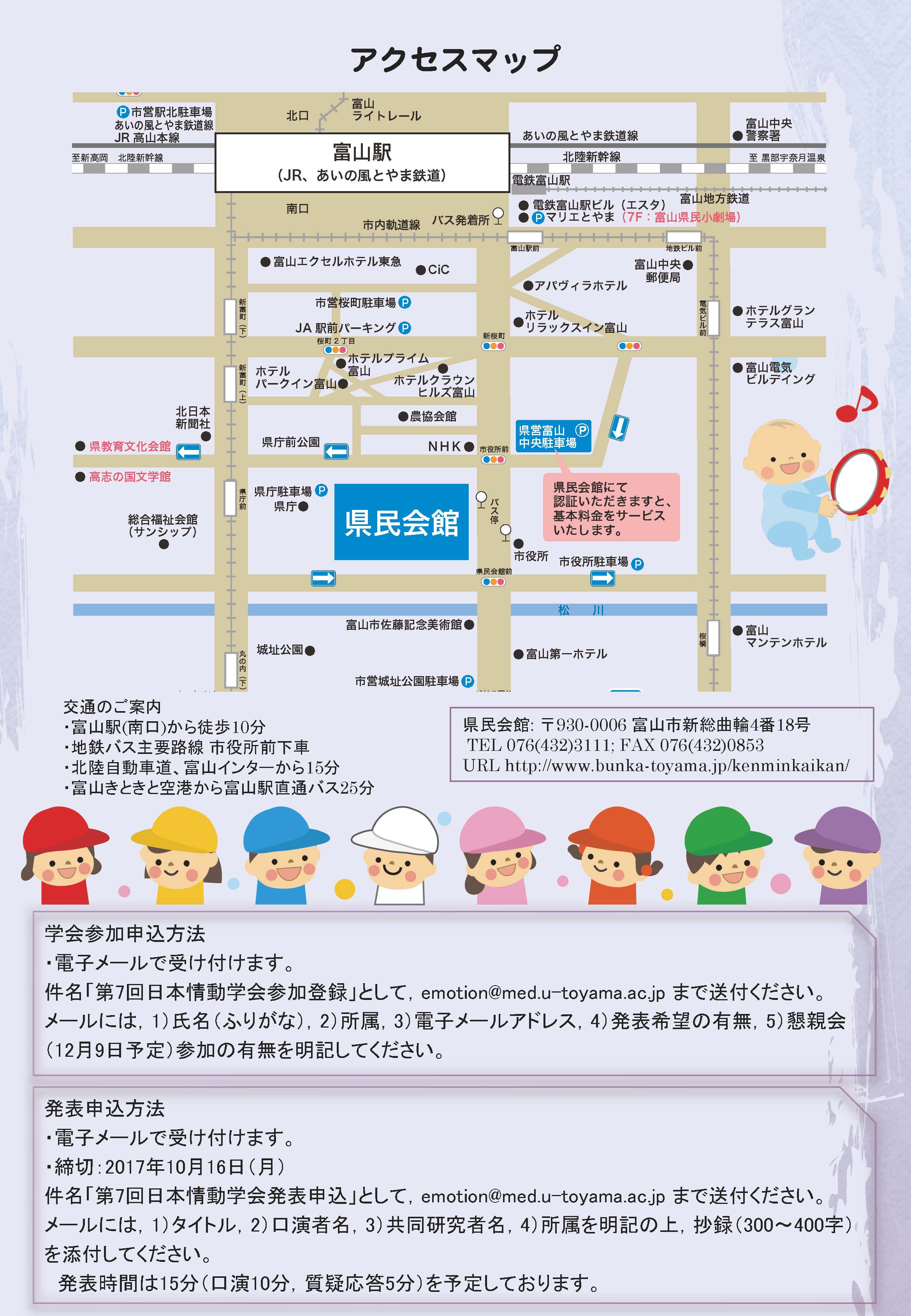

�d�q���[���ɂāA�����u���{��w��Q���o�^�v�Ƃ��āAemotion@med.u-toyama.ac.jp�܂Ŗ{����

1)�@�����i�ӂ肪�ȁj

2)�@�����@

3)�@�d�q���[���A�h���X�@

4)�@���\��]�̗L��

5)�@���e��Q���̗L���L���Ă��\�����݉������B

�y�w��\�\�����݁z

����2017�N10 ��16���i���j

���\����15���i����10���A���^����5���j��\�肵�Ă���܂��B

�d�q���[���ɂāA�����u��7����{��w��\�\���v�Ƃ��� �{����

1�j�@�^�C�g���@

2)�@�����Җ��@

3)�@���������Җ��@

4)�@������

�L�̏�A

���^300-400����Y�t���A��7������ǁ@emotion@med.u-toyama.ac.jp�܂ł��\���݉������B

�y���X�P�W���[���z

�ߑO��

���w��\�i����̂݁j�F9:30-11:30�i��t9:00���j

�ߌ�

����ʌ��J�V���|�W�E���i�����j�F13:00-17:00

�i��F�Óc�����E�������v

�u���Ɣ]�̔��B�v

�Óc�����i�x�R��w���_�����F��w�j

�u�玿�����o�o�H�Ə����]���B�v

���ۍL�j�i�x�R��w��w��w�������@�V�X�e����Ȋw�j

�u�q���̉ƒ���E�����K���ƐS�g�̌��N

�@ �@�@�@�@�@-�����Ȋw�ȃX�[�p�[�H��X�N�[�����Ɠ��̌��ʂ���-�v

�֍����a�i�x�R��w��w��w�������@�u�w�E���N����w�j

�u���ǎ��E�҂̔��B�E�����̉ۑ�ƃ\�[�V�����X�L���̎w���v

�����L�a�i�x�R��w�l�Ԕ��B�Ȋw���@���B����w�j

�u���_�����Ɗ��v���F�]�ւ̉e���ɒ��ڂ��āv

�����w�i�x�R��w��w��w���@�_�o���_��w�j

��18:00��荧�e��

��������̕��̂��Q�������҂��\���グ�Ă���܂��B

�y�⍇����z

��7�������

emotion@med.u-toyama.ac.jp

������������������������������������������������������������������

PDF�_�E�����[�h

PDF�_�E�����[�h PDF�_�E�����[�h

PDF�_�E�����[�h�@�@